Como é que nós vamos, depois da pandemia, enfrentar os desafios, se nós deixamos de lado o equilíbrio fiscal, o ajuste das contas públicas, a consolidação do fortalecimento de um país? (Davi Alcolumbre, Presidente no Senado Federal).

Caro leitor, você já ouviu algum parlamentar falando contra a ampliação de orçamento para o SUS? Nunca! A ampliação do financiamento de saúde padece de um mal muito peculiar, cujo remédio ainda não foi inventado: ninguém no Congresso Nacional é contra, mas a maioria do Parlamento também não é a favor. O que se localiza entre não ter oposição e não ter defesa habita o vazio.

A última semana foi pródiga em demonstrar este fenômeno que acomete o SUS. Duas peças importantes foram aprovadas pelo Congresso Nacional: o projeto de lei de auxílio a estados e municípios (PLP 39/2020) e a Emenda à Constituição que suspende regras fiscais e autoriza intervenção do Banco Central no mercado secundário de títulos públicos e privados (EC 106/2020). Em ambas, havia propostas para mitigar o desfinanciamento do SUS, mas todas foram rejeitadas.

O PL de auxílio aos entes prevê R$ 10 bilhões repassados pela União para ações de saúde e assistência social, mas nada diz sobre a exigência de os recursos serem novos, em acréscimo às dotações existentes. Emenda nesse sentido foi negada, de modo que as dotações poderão ser remanejadas dentro do orçamento da saúde. Emendas de ampliação dos valores também não foram acatadas, sempre em nome da responsabilidade fiscal.

Na EC 106, foi apresentada proposta para garantir que o congelamento do piso de saúde pela Emenda Constitucional nº 95/2016 fosse revogado, prevendo-se que, para 2021, os valores mínimos a executar no setor seriam dados pelo montante aplicado em 2020, acrescido do IPCA. Estima-se que, caso o orçamento de 2021 de saúde seja encaminhado pelo Executivo no piso da EC 95, os recursos ficarão R$ 14 bilhões aquém dos valores até aqui autorizados em 2020.

Ensaio recente do Professor Boaventura de Sousa Santos se refere à cruel pedagogia do vírus. Em Pindorama, não há aprendizagem para a elite formada em meio à mentalidade escravocrata. As estatísticas oficiais indicam que o Brasil já ultrapassa 177 mil casos e 12 mil óbitos em razão da Covid-19, fora a subnotificação. Cerca de 75% da população depende do SUS, que, todavia, concentra menos da metade dos leitos de UTI. Em condições tão díspares, a pandemia é seletiva, sendo os recursos de saúde desigualmente distribuídos.

A piora das regras de financiamento de saúde agrava o quadro. Não fosse o congelamento do piso de saúde pela EC 95, o setor teria mais R$ 22,5 bilhões em seu orçamento entre 2018 e 2020. Estaria, pois, mais equipado para lidar com o aumento da demanda e com a pandemia. E para 2021? Segundo o Ministério da Economia, por ocasião da apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o teto de gasto será a grande âncora fiscal. E o Congresso Nacional segue sem maioria para aprovar qualquer medida que garanta ampliação do orçamento ou revisão das regras que vêm desfinanciando o SUS desde 2018.

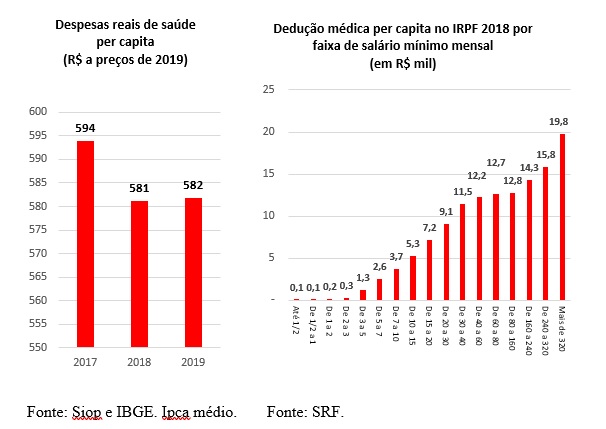

O gasto público de saúde no Brasil equivale, como proporção do PIB, à metade, por exemplo, do que investe o sistema público de saúde inglês. O subfinanciamento do SUS é crônico, mas o período recente vem registrando redução dos recursos disponíveis. Vale observar a evolução dos gastos federais com saúde e as deduções médicas no Imposto de Renda 2018 (IRPF, Ano Calendário 2017). Os dados mostram, por um lado, a diminuição dos recursos federais per capita aplicados com o SUS entre 2017 e 2019 e, por outro, a forte desigualdade nas deduções médicas no IRPF, que somaram R$ 79,3 bilhões, sendo 56% concentradas na faixa de 10 ou mais salários mínimos de rendimento mensal.

A União aplica menos de R$ 600 por habitante/ano para manter um sistema de saúde para mais de 200 milhões de pessoas, enquanto cada um dos 25 mil super-ricos, com rendimentos mensais acima de 320 salários mínimos, deduziu, em média, R$ 19,8 mil em despesas médicas no IRPF. Estima-se que a renúncia fiscal associada às despesas médicas tenha sido de R$ 15 bilhões, configurando subsídio público para financiar acesso privado à saúde, com forte regressividade.

O regime fiscal brasileiro cristaliza desigualdades sociais. Em particular, segmenta os sujeitos entre os que recebem subsídios públicos ao financiamento à saúde privada, concentrados nas classes de renda mais elevada, e a maioria da população, que só dispõe do sistema público, crescentemente desfinanciado.

O mercado estima que o Brasil terá retração de 4% do PIB em 2020. Estudo do Grupo de Indústria e Competitividade, do Instituto de Economia da UFRJ, construiu distintos cenários, segundo os quais a perda de ocupações em razão da crise deve variar entre 4,7 milhões e 14,7 milhões.

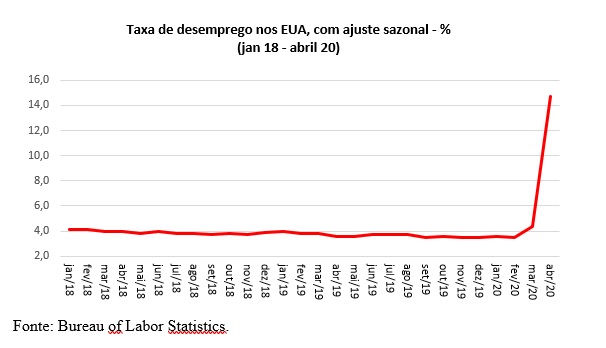

Nos Estados Unidos, por exemplo, entre março e abril de 2020, a taxa de desemprego passou de 4,4% para 14,7%, perdendo-se 20,5 milhões de empregos.

No caso brasileiro, o período pré-pandemia já registrava 12,3 milhões de desempregados e aumento da pobreza e da desigualdade. O fato é que, com a forte elevação do desemprego e queda da renda nos próximos meses, ainda mais pessoas dependerão exclusivamente do SUS. Desde a recessão de 2015/2016, 3,4 milhões de pessoas perderam o acesso à saúde suplementar. A crise expulsará ainda mais pessoas do setor, inclusive pelo fato de que as principais operadoras de planos de saúde se negaram a seguir atendendo aos inadimplentes, como condição para utilizar recursos de fundo garantidor do setor.

E como as autoridades se prepararam para lidar com o aumento da demanda por serviços públicos de saúde? Mantendo as regras que vêm reduzindo o orçamento federal do SUS. Vale lembrar que, entre 2017 e 2019, as despesas federais de saúde passaram de 15,8% para 13,5% da Receita Corrente Líquida. Para 2021, o discurso dominante já é o de que o país precisa retomar a trajetória de ajuste fiscal, pensado exclusivamente pelo lado da despesa, e redução de sua dívida pública.

Não se trata apenas de uma questão econômica. O ponto central não é o debate técnico sobre o volume de gastos públicos e suas formas de financiamento. Tanto é assim que há forte subsídio público às despesas privadas de saúde. É que o SUS universal não cabe no imaginário de nossas elites e da maioria do Congresso Nacional. Ele pressupõe o reconhecimento generalizado do direito à saúde, da “parte dos sem parte”, para utilizar a expressão do filósofo francês, Jacques Rancière, questionando a distribuição dos lugares entre os com e sem acesso à saúde.

A hierarquização, chancelada por instituições de Estado, não funciona, contudo, como defesa explícita da segmentação dos sujeitos em função do direito a bens e serviços públicos. Trata-se de exclusão mediada por uma linguagem econômica que a legitima, apresentada sob a forma de inevitabilidade do ajuste fiscal e redução de despesas.

Diante do exposto, o financiamento do SUS seguirá seu paradoxo: as elites políticas não são contra investir em saúde, mas também não serão a favor. E como os poderes institucionais absorverão as demandas populares por mais e melhores serviços públicos de saúde? Simplesmente não farão. A narrativa será a de que os investimentos em saúde são prioritários, mas o país precisa retomar a trajetória de consolidação fiscal, não cabendo flexibilizar a EC 95, de modo a manter a confiança dos investidores no Novo Regime Fiscal.

E com tantas mudanças produzidas pela pandemia, o país tende a seguir implacável em sua lógica de exclusão, homologada pelas regras de gasto, que voltarão a viger com o fim do estado de calamidade.

Bruno Moretti – Economista pela UFF, Mestre em Economia pela UFRJ, Doutor e Pós-Doutor em Sociologia pela UnB

Artigo originalmente publicado no Jornal GGN